- 最新消息

1. 營業人舉辦員工旅遊取得之進項憑證不得申報扣抵銷項稅額(2025/10/31財政部臺北國稅局)

財政部臺北國稅局表示

營業人以辦理員工旅遊方式慰勞員工,其所取得進項憑證所含之進項稅額,不得申報扣抵銷項稅額。

該局說明,營業人為增進員工情誼,舉辦員工旅遊等康樂活動以凝聚內部向心力,該等活動所支付之費用,屬加值型及非加值型營業稅法(下稱營業稅法)第19條第1項第4款規定之酬勞員工個人之貨物或勞務,所取得進項憑證所含之進項稅額,不得申報扣抵銷項稅額。

該局舉例說明,甲公司舉辦員工旅遊,向乙飯店支付住宿費用及餐費等計新臺幣(下同)105萬元,該費用具有酬勞員工性質,其所含之進項稅額共計5萬元〔未稅銷售額(105萬元/1.05)×稅率5%=稅款5萬元〕,不得申報扣抵銷項稅額,惟甲公司於辦理當期營業稅申報時,將其申報扣抵銷項稅額,經稽徵機關查獲,除依營業稅法第51條第1項第5款規定補徵稅額外,並按所漏稅額處5倍以下罰鍰。

該局呼籲,營業人如有誤將支付員工旅遊之進項稅額申報扣抵銷項稅額者,凡屬未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查之案件,已自動補報並補繳所漏稅款者,得依稅捐稽徵法第48條之1規定,加計利息免予處罰。

2. 營利事業短漏報所得額,雖經核定無應納稅額,仍會被處罰(2025/10/30財政部北區國稅局)

財政部北區國稅局表示

依所得稅法第110條第3項規定,營利事業因受獎勵免稅或營業虧損,致加計短漏之所得額後仍無應納稅額者,應就短漏報所得額,依當年度適用之營利事業所得稅稅率計算的金額,按相關規定倍數處罰,但最高不得超過新臺幣(下同)9萬元,最低不得少於4千5百元。

該局舉例說明,甲公司112年度營利事業所得稅結算申報,列報全年所得額虧損1千7百餘萬元,嗣經查獲其漏報已列報成本的營業收入1千5百餘萬元,加計該短漏所得額後仍為虧損,雖無應納稅額,惟依所得稅法第110條第3項規定,仍應就該漏報所得額1千5百餘萬元,依當年度適用稅率20%計算之金額3百餘萬元,按稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表規定倍數處罰,但罰鍰最高不得超過9萬元,乃裁處罰鍰9萬元。

該局特別提醒,營利事業辦理所得稅結算申報時,應確實申報所得額,若因一時疏忽短漏報所得額,依稅捐稽徵法第48條之1規定,於未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前,自動補報並補繳所漏稅款,可免予處罰。

3. 營業人應依實際交易流程開立統一發票,切勿跳開發票,以免受罰(2025/10/29財政部高雄國稅局)

財政部高雄國稅局表示

營業人銷售貨物或勞務,應依實際交易流程開立發票與直接買受人,進貨時應向進貨廠商取得發票。若跳開發票,將導致上、中、下游營業人連帶補稅受罰。

該局說明,日前查獲某甲營業人登記經營批發貨品業務,卻以高於一般同業批發價大量銷售貨品予一般零售商,似有異常,經向買受人調查結果,乙零售商表示,貨品實際係向丙營業人購買,並出示收貨單及部分匯款資料,該局進而查獲甲營業人跳開發票之事實。甲與丙營業人係誤信傳聞,以為由甲依交易金額開立發票,則甲、乙、丙三方營業人即無逃漏稅,認為「有付錢、有拿到發票就好」,殊不知若經查獲交易三方都會補稅受罰。

該局進一步說明,甲營業人未如實開立統一發票與實際交易對象丙,應依稅捐稽徵法第44條規定裁處行為罰;丙營業人進貨時未依規定取得甲開立之發票,應依稅捐稽徵法第44條規定裁處行為罰;又丙營業人銷貨與乙零售商時漏開發票且未給與憑證,應依加值型及非加值型營業稅法(以下簡稱營業稅法)第51條第1項第3款及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重處罰。至於乙營業人取得非實際交易對象甲之發票申報扣抵銷項稅額,除補徵營業稅外,應按營業稅法第51條第1項第5款及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重處罰。

該局特別提醒,營業人銷售貨物或勞務時,應依法開立統一發票並交付與實際買受人,切勿跳開發票;買進貨物或勞務時,亦應取得實際交易對象所開立之統一發票,如有違漏情事,在未被檢舉或未經調查前,應儘速依稅捐稽徵法第48條之1規定,自動補報並補繳所漏稅款及利息,以免被查獲而受罰。

4.營利事業對大陸地區捐贈 需經許可才可列報費用(2025/10/28財政部中區國稅局 )

財政部中區國稅局表示

依營利事業所得稅查核準則第79條規定,營利事業對大陸地區之捐贈,應經大陸委員會許可,並應透過合於所得稅法第11條第4項規定之機關或團體為之,同時取得該等機關團體開立之收據,始得列為當年度費用或損失。

該局說明,近來因大陸地區遭遇洪災,如營利事業欲對大陸地區捐贈,請留意該項捐贈應經大陸委員會依據所得稅法及相關規定審核許可,並透過合於規定之機關或團體進行捐贈,如未經許可,或直接對大陸地區捐贈者,不得列為費用或損失。

國稅局提醒,營利事業於辦理所得稅結算申報時,如有申報對大陸地區之捐贈,應遵循相關法令規定,以免被調整補稅。

5.個人出售受贈取得房地,取得成本應以受贈時房地現值按政府發布的消費者物價指數調整後價值申報房地合一稅

(2025/10/30財政部北區國稅局)

財政部北區國稅局表示

民眾出售105年1月1日以後受贈取得之房地,屬所得稅法第4條之4所定房地合一稅課稅範圍,該房地取得成本並非以贈與人最初購買價格認定,而應按同法第14條之4規定,以受贈時之房屋評定現值及公告土地現值按政府發布之消費者物價指數調整後之價值計算。

該局舉例說明:轄內民眾甲君於102年1月6日以買賣原因登記取得新臺幣(下同)1,200萬元房地,於105年2月5日將該房地贈與其子乙君,乙君於113年10月1日再以1,100萬元出售移轉,並於113年11月11日申報成交價額1,100萬元,可減除成本1,205萬元(含甲君取得該房地1,200萬元及取得時所繳相關稅費5萬元),可減除移轉費用40萬元(含移轉房地而實際支付仲介費及代書費),土地漲價總數額10萬元,自行計算房地交易所得額為虧損,經該局依規定核算可減除成本為1,000萬元【(受贈時房屋評定現值88萬元及公告土地現值725萬元)×消費者物價指數113%+乙君受贈時所繳納之契稅3萬元及受贈時所繳納的土地增值稅78萬3千100元】,及該房地交易所得額為50萬元(成交價額1,100萬元-可減除成本1,000萬元-可減除移轉費用40萬元-土地漲價總數額10萬元),依持有期間超過5年未逾10年之稅率20%,核定應補繳稅額10萬元。

6.重購自住房地後5年內改作其他用途或再行移轉須追繳房地合一稅(2025/10/29財政部南區國稅局 )

財政部南區國稅局表示

個人房地合一稅經核准適用重購自住房地之稅額扣抵或退還,嗣於重購後5年內將重購自住房地改作其他用途或再行移轉者,國稅局將追繳原扣抵或退還之稅額。

該局說明,依所得稅法第14條之8規定,個人適用重購自住房地稅額扣抵及退還,係以出售原有自住房地完成移轉登記日起2年內另行購買其他房地供自住使用(先賣後買);或先購買自住房地後,於完成移轉登記之日起2年內再出售其他自住房地(先買後賣),並符合本人、配偶或未成年子女於出售及購買房屋設有戶籍並居住,且無出租、供營業或執行業務使用為適用要件。符合規定者,可就重購價額占出售價額比率,計算扣抵應納或退還已納之房地合一稅額,在不超過應納稅額之限額內扣抵或退還。惟為避免投機,重購退(抵)稅優惠設有「重購之自住房地於重購5年內不得改作其他用途或再行移轉」之限制,如於5年內移轉所有權、遷出戶籍、未自住或出租、轉供營業或執行業務使用,應追繳原扣抵或退還稅額。

該局舉例說明,甲君於112年2月間出售A房地,申報繳納個人房屋土地交易所得稅新臺幣(下同)50萬元,嗣於同年10月間購買B房地,甲君申請適用重購退還出售A房地已納稅額,經國稅局核准退還。嗣國稅局查得甲君於113年間將重購之B房地出售移轉予第三人,乃以甲君於重購後5年內之列管期間出售,已不符重購自住房地退還稅款之優惠條件,依法追繳甲君原退還之稅額50萬元。

該局特別提醒,重購自住房地適用扣抵或退稅優惠,於重購5年內未設戶籍登記及居住、改作其他用途或再行移轉,國稅局將追繳原扣抵或已退稅額,請民眾務必留意,以免影響自身權益。

7.被繼承人死亡前長期未入境,遺產稅申報扣除額有限制!(2025/10/29財政部南區國稅局)

財政部南區國稅局表示

「經常居住中華民國境外」的國民或非中華民國國民(下稱非居住者)死亡時,繼承人應就所遺中華民國境內之財產,向中央政府所在地之主管稽徵機關申報遺產稅,但無法主張配偶、直系血親卑親屬(如子女)與父母及農業用地作農業使用等扣除額。

該局說明,遺產稅課稅身分,係以被繼承人於死亡事實發生前2年內在境內有無住所,如無住所則以有無居所及居留時間為認定依據。被繼承人如無下列情形之一,即須依「經常居住中華民國境外」者之規定辦理遺產稅申報。

一、死亡事實發生前2年內,在我國境內有住所者。

二、在我國境內沒有住所但有居所,且在死亡事實發生前2年內,在國內居留時間合計超過365天。

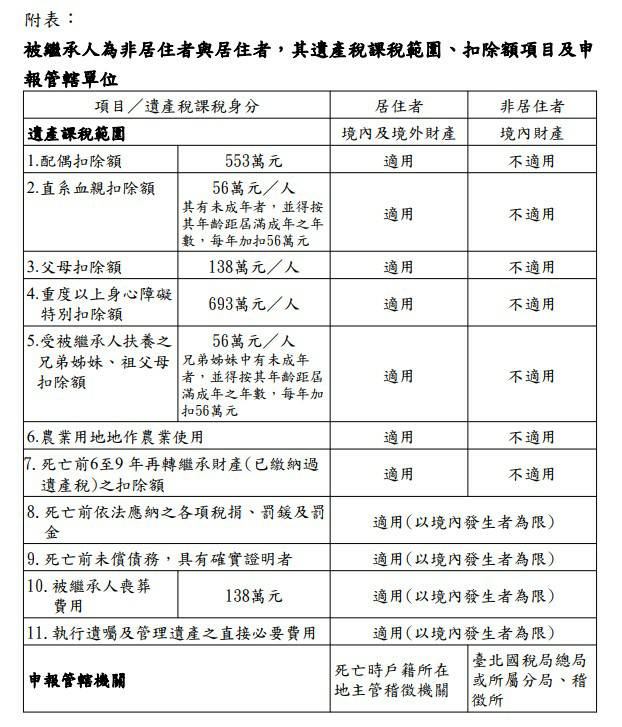

至於被繼承人為非居住者與經常居住境內的國民(下稱居住者),其遺產稅課稅範圍、扣除額項目及申報管轄單位之差異,整理如附表。

舉例說明,被繼承人甲君113年12月間在國外過世,其遺有配偶及2名成年子女。繼承人於114年7月間向甲君出境時之戶籍所在地國稅局辦理遺產稅申報。該局調閱戶政登記及出入境資料,發現甲君自111年11月出境,113年12月在美國過世,期間都未曾回到台灣(前後長達2年多居住在國外),戶政機關依戶籍法規定將甲君在國內戶籍逕為遷出登記。由於甲君死亡前2年內在我國境內沒有住居所,屬於經常居住我國境外的國民,其遺產稅管轄機關為財政部臺北國稅局,申報之配偶、2名子女、農業用地及國外喪葬費等扣除額,依規定是無法扣除。

該局特別提醒,繼承人應留意被繼承人之遺產稅課稅身分,方能正確申報遺產稅。

8.個人交易房地之虧損,可在交易日以後3年內抵減房地合一交易所得(2025/10/27財政部臺北國稅局)

財政部臺北國稅局表示

房地合一稅新制上路後,個人交易於105年1月1日以後取得之房地,不管是虧損或獲利,都必須在移轉登記日次日起30日內辦理房地合一稅申報。房地交易若有虧損,其虧損得自交易日以後3年內抵減房地交易所得。

該局說明,依所得稅法第14條之4第1項規定,房地交易所得或損失之計算,是以交易時之成交價額減除原始取得成本或繼承、受贈時之房屋評定現值及公告土地現值按政府發布之消費者物價指數調整後之價值,及因取得、改良及移轉而支付之費用後之餘額為所得額,交易所得必須課徵房地合一稅;交易若經核定產生虧損,依前開法條第2項規定,得自交易日以後3年內之房屋、土地交易所得中減除。

該局舉例,甲君108年10月15日以總價新臺幣(下同)1,850萬元買入A房地,110年1月20日以總價1,900萬元出售該房地並完成所有權移轉登記,支付取得、改良及移轉費用共150萬元,申報房地交易損失100萬元(出售總價1,900萬元-取得成本1,850萬元-取得、改良及移轉費用150萬元),經審核後如數核定交易損失。甲君再於112年12月3日出售於111年買入的B房地,交易所得為300萬元,甲君申報房地交易所得稅時未減除出售A房地損失100萬元,經該局提醒,甲君補申報減除該筆房地交易損失100萬元,少繳房地合一稅45萬元。

該局呼籲,民眾出售105年1月1日以後取得之房地應注意房地交易盈虧互抵相關法令規定,避免因不諳所得稅法規定,導致個人權益受損。